La « société de la connaissance », stade ultime du capitalisme ?

mis en ligne en janvier 2006

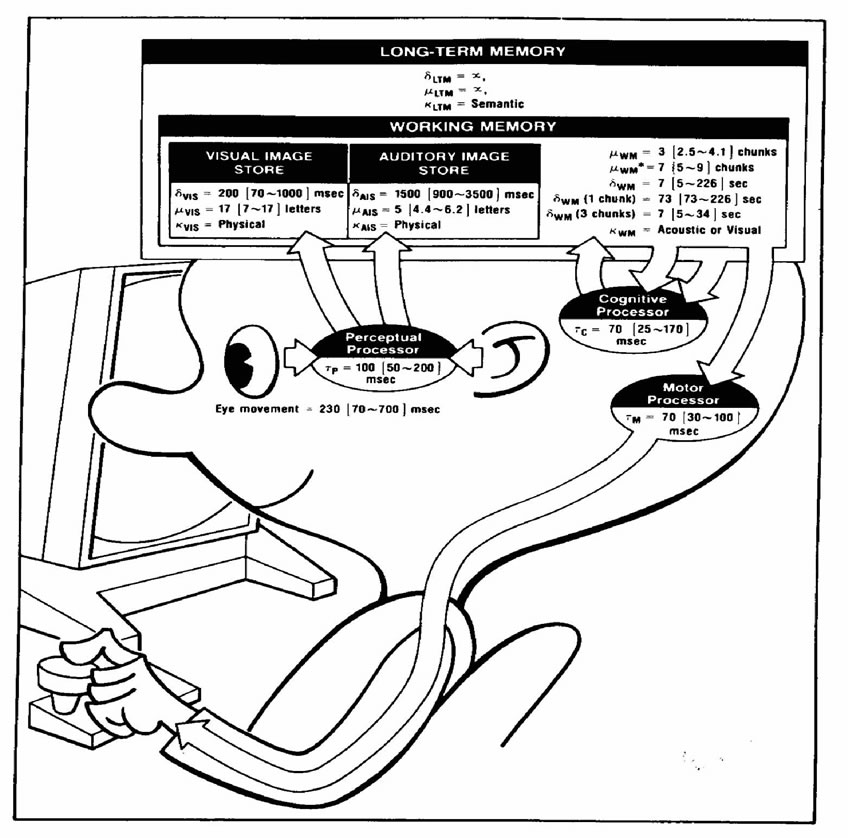

« Human Information Processor Model »

Card, Moran, & Newell, The Psychology of Human-Computer Interaction (1983)

« L’e-learning enrichit l’élève où qu’il soit. »

extrait de la présentation « Discover E-learning » : http://elearningeuropa.info

Les deux illustrations qui ouvrent ce texte nous livrent deux visions de ce qu’une technologie nouvelle peut apporter à la façon dont on accède au savoir. La première montre que l’être humain, grâce aux apports de l’informatique, peut trouver dans cette dernière un moyen de conférer à l’esprit un surplus de rationalité et de rendre ainsi son potentiel d’apprentissage plus performant. Quant à la seconde, elle insiste non seulement sur la dimension contextuelle, pragmatique, de l’accès au savoir en ligne, mais aussi et surtout sur sa capacité à fournir des avantages proprement sociaux aux « élèves » qui s’y essaient. Ces deux visions de l’accès au savoir sont significatives d’un changement qui s’est opéré durant les deux dernières décennies dans les représentations sociales de la connaissance, et le propos ici est précisément d’appréhender cette transformation à la lumière des nouvelles orientations européennes en matière d’éducation.

Depuis le milieu de la décennie 1990, l’Union européenne décrète en effet l’entrée dans une nouvelle forme de société, définie comme une « société du savoir » ou encore une « société basée sur la connaissance », facettes cognitives de ce qu’il est désormais convenu de nommer « la société de l’information ». Nous entreprenons ici de préciser ces concepts confus [1] en fonction de l’usage qui en est fait dans les textes émanant des instances officielles de l’Union, mais également des milieux économiques et industriels européens dont les positions sont à bien des égards les mêmes que celles des autorités de Bruxelles, qu’elles contribuent par ailleurs largement à déterminer. La diversité de ces textes et de leurs conditions de production (rapports, recommandations, décisions, discours), pas moins que leur ton souvent prophétique qui confine parfois au délire, ne doivent par conséquent pas masquer leur cohérence d’ensemble. C’est précisément celle-ci que nous tenterons de dégager et d’analyser.

La réforme européenne de l’éducation et de la recherche

Le passage d’une société à une autre ne se fait pas par une seule évolution quantitative, mais bien par une transformation de type qualitatif, voire un véritable bouleversement des structures économiques et sociales. C’est précisément un changement de ce type que les instances dirigeantes de l’Union annoncent régulièrement dans leurs publications, lorsque par exemple le Conseil européen en appelle à « une transformation radicale de l’économie européenne [2] ». Dans la réalisation de l’objectif stratégique de Lisbonne qui constitue le leitmotiv des politiques communautaires depuis 2000, l’éducation et la formation occupent une place centrale : « Pour devenir l’économie basée sur la connaissance la plus compétitive du monde d’ici 2010, l’Union européenne a besoin d’une stratégie éducative forte [3] ».

L’origine d’une bonne partie des propositions formulées aujourd’hui peut être trouvée dans un Livre Blanc publié par la Commission en 1995 et intitulé Enseigner et apprendre – vers la société cognitive. L’ordre des priorités y est clairement énoncé dès la première page : « Depuis plusieurs années, beaucoup d’efforts se sont révélés vains pour endiguer le chômage en Europe. [...] L’éducation et la formation font figure d’ultimes recours face au problème de l’emploi. [...] L’éducation et la formation ne peuvent évidemment pas à elles seules résoudre la question de l’emploi et, plus généralement, celle de la compétitivité des industries et des services. [...] Les pays européens n’ont plus le choix. ». Il s’agit donc de réaliser « un investissement plus important dans le savoir et la compétence » [4]. Dans cette hiérarchie des actions politiques de l’Union, l’éducation et la formation doivent donc être mises au service de l’emploi qui, pour sa part, doit servir à favoriser la croissance et la compétitivité européennes. Il convient à ce propos de préciser que ce Livre Blanc fait suite, et explicitement référence, à un autre Livre Blanc intitulé « Croissance, compétitivité, emploi », qui annonçait déjà les priorités réaffirmées ensuite avec véhémence à Lisbonne.

En 1994, soit une année avant la publication du Libre Blanc qui s’y référera largement, les chefs d’Etat et de gouvernements ont commandité à un groupe d’experts un rapport et des recommandations concrètes sur le futur de l’Europe dans cette « société de l’information ». Ce document, d’une importance cruciale, est connu sous le titre de rapport Bangemann, du nom du Commissaire européen alors en charge des affaires industrielles et des technologies de l’information et des communications. Il est intitulé L’Europe et la société globale de l’information [5]. D’entrée, le rapport affiche ses ambitions et ses revendications : « Ce rapport exhorte l’Union européenne à placer sa confiance dans les mécanismes de marché en tant que force motrice qui nous conduira vers l’âge de l’Information. » Il s’agit en outre de « stimuler une mentalité entrepreneuriale », de « faire advenir un marché compétitif des services d’information à l’échelle européenne », et il ne s’agit surtout « PAS de plus d’argent public, d’aide financière, de subventions, de dirigisme ou de protectionnisme » [6].

L’avènement de la « société de l’information » est présenté ici comme « une nouvelle révolution industrielle » qui serait déjà en cours, laquelle « apporte de nouvelles et immenses possibilités à l’intelligence humaine et change la façon dont nous travaillons ensemble et vivons ensemble ». Les auteurs prennent toutefois soin d’avertir que « rien ne se produira automatiquement », affichant de la sorte une contradiction manifeste entre une conception déterministe, inéluctable, de la « société de l’information » et le volontarisme à mettre en œuvre pour y parvenir. [7] Quant à savoir pourquoi il y urgence en la matière, la réponse est donnée dans un style viril et sans ambiguïté : « Parce que les fournisseurs compétitifs de réseaux et de services en dehors de l’Europe sont toujours plus actifs dans nos marchés. Ils sont convaincus, comme nous devons l’être, que si l’Europe arrive en retard, nos fournisseurs de technologies et services manqueront de muscle commercial pour gagner une part dans les énormes opportunités globales qui s’étendent au loin. [8] ». Dans ce programme général, « l’éducation, la formation et la recherche joueront un rôle central. L’objectif du Livre Blanc de donner aux citoyens européens le droit à une éducation et à un apprentissage tout au long de la vie trouve ici sa pleine justification ». [9] Partant de l’éducation, nous y sommes donc revenus après un détour par ce qui constitue une vision dominante du monde au service de laquelle toute la société, et donc nécessairement son système éducatif, est appelée à œuvrer. [10]

Du marché à la société

Si l’on examine en détail la liste des auteurs du rapport Bangemann, comme l’a fait Gérard de Sélys [11], on constate que, sur un total de vingt personnes, dix-huit sont des chefs d’entreprises nationales européennes en plein processus de multinationalisation. Font exception à cela un représentant des pouvoirs publics, le maire de Barcelone, et le Commissaire européen Martin Bangemann. Ce dernier, après avoir prôné la libéralisation des communications depuis son poste de Bruxelles, a quitté prématurément son mandat en 1999 pour rejoindre l’entreprise espagnole Telefonica afin de l’aider à achever son plan de privatisation. Parmi les autres signataires, on trouve des personnalités publiques telles que Romano Prodi, futur Président de la Commission européenne, alors directeur du consortium industriel italien IRI, ou encore le vicomte Etienne Davignon, quant à lui ex-Commissaire européen qui a donc parcouru le même chemin en sens inverse. On y trouve encore, pêle-mêle, des chefs d’entreprises telles que Bang & Olufsen, Canal+, IBM Europe, Olivetti, Philipps Electronics, Siemens ou Volvo. Il importe encore de préciser que six parmi les signataires du rapport sont en outre membres de la très influente Table Ronde des Industriels Européens (ERT) [12], lobby industriel jouissant d’une entrée par la grande porte à la Commission européenne. Relevons enfin que l’origine essentiellement privée de cette initiative n’a pas empêché le rapport d’être publié sous la forme d’un document très officiel et estampillé du logo de la Commission.

En 1989, l’ERT publie un livre ainsi qu’un rapport sur l’éducation, intitulé Education et compétence en Europe, qui affirmait déjà que l’éducation « est une question stratégique pour la compétitivité économique », et que « le développement technique et industriel de l’Industrie européenne requiert clairement une revitalisation accélérée de l’éducation et de ses programmes » [13]. Six ans plus tard, dans un nouveau rapport, les changements préconisés par l’ERT doivent conduire, dans une formulation ouvertement révolutionnaire, à « rien de moins qu’un processus majeur d’évolution sociale [14] ». Mais de quelle révolution s’agit-il ? Au même moment, le rapport Bangemann, dont on a vu qu’il est en bonne partie l’expression des mêmes intérêts et des mêmes personnes, évoquait pour sa part une « révolution conduite par le marché » [15] (market-driven revolution). Pour mener à bien ce projet, il convient d’« identifier et établir le minimum de régulation requis [16] ». Dans ce que l’ERT considère comme la « chaîne de l’éducation », il s’agit de promouvoir un parcours de formation allant « du berceau à la tombe » et de construire ainsi des « individus disposant d’une base large plutôt que profonde de connaissance et de compétences, formés pour apprendre à apprendre et pour être motivés à apprendre toujours plus » [17]. Si cela peut donner à penser que les grandes entreprises européennes se soucieraient soudainement du bien-être de leurs salariés tout au long de leur existence, le paragraphe suivant suggère plutôt qu’il s’agit avant tout pour elles d’un soucis de productivité : « Il est grand temps de transformer la salle de classe avec les mêmes bénéfices en termes de technologie et de management qui ont révolutionné chaque place de travail dans l’industrie et le commerce » par l’introduction des nouvelles technologies, ceci pour promouvoir un « management plus imaginatif des ressources humaines et financières. [18] »

La dynamique d’alignement des positions politiques sur celles des industriels est à la mesure de l’enthousiasme croissant exprimé dans les rapports de l’ERT, lorsque par exemple elle proclame que les réseaux numériques vont « ouvrir de nouvelles perspectives pour l’humanité [19] ». Le ton se fait en outre plus pressant : « La mise à jour du niveau de connaissance de chaque citoyen sera de la plus grande importance pour la survie de notre société. [20] ». Il est en outre dans la nature d’un programme révolutionnaire de ne pas seulement transformer les structures économiques et sociales : il faut également changer l’être humain. En 2001, alors que l’objectif stratégique de Lisbonne a repris à son compte les objectifs de l’industrie, il s’agit de créer « un nouvel Européen dans la nouvelle Europe » : « Il ou elle doit être capable de donner vie à un esprit d’entreprise en tant qu’employé et que citoyen. [...] Un tel individu doit être capable de prendre en charge sa destinée d’employé. » [21]. La Commission, dans un élan de civisme, emboîte le pas aux entrepreneurs : « Les écoles devraient également exploiter les contacts qu’elles entretiennent avec les entreprises de leur environnement direct dans le but de présenter des entreprises performantes comme modèles dans le cadre de leurs cours d’éducation civique. Les systèmes éducatifs devraient également réfléchir à la question de savoir si leur position face aux entreprises et aux partenaires étrangers au système d’enseignement est encore valable à l’aube du nouveau millénaire. » [22] Et pour cause : selon l’ERT, les enseignants sont dotés d’« une pauvre compréhension de l’environnement économique et de la nature du business et du profit ». [23]

A cet égard, l’évolution même de la Direction Générale consacrée aux technologies de l’information est emblématique de ce mouvement du marché vers la société. Tout d’abord nommée « DG Télécommunications, marché de l’information et innovation », elle s’est vue en 1999 rebaptisée « DG société de l’information », suivant fidèlement en cela la recommandation du rapport Bangemann et son soucis de donner à ce grand ministère européen une appellation plus fédératrice que celle de « marché de l’information ». Christian de Montlibert observe pour sa part un glissement analogue de ce qui était une « économie de la connaissance » vers la notion plus englobante de « société de la connaissance » [24], confirmant de la sorte l’hypothèse d’un camouflage discursif des intérêts privés que ces concepts performatifs [25] défendent et véhiculent. Si par ailleurs, comme le relève Fabrice Clément, les Etats-Unis se distinguent singulièrement de l’Union Européenne en ce que le concept de « société de l’information » y est peu répandu, l’appellation plus technique d’« autoroutes de l’information » lui étant préférée [26], la cause de cette différence est à rechercher dans l’absence relative d’intégration sociale et politique de l’Europe, la « société de l’information », ou « société de la connaissance », pouvant ainsi servir de palliatif à une construction européenne en mal de légitimation. Cela permet de rendre compte des conditions de réception favorables que cette théorie a pu trouver en Europe, favorisant de la sorte la transposition et la diffusion des idées des industriels auprès des fonctionnaires et experts travaillant pour le compte de l’Union, lesquels y ont trouvé une occasion inespérée de célébrer l’ « Europe citoyenne » tant attendue. La nouvelle citoyenneté ainsi entendue, censée forger des « eCitoyens » qui sont aussi des « citoyens apprenants » selon la propre terminologie de la Commission, se révèle particulièrement peu exigeante en termes de participation et d’éducation civique : « La nouvelle société basée sur la connaissance doit être ouverte à tous. A cet égard, l’internet offre d’immenses possibilités : n’importe qui capable d’utiliser un ordinateur peut participer à la vie de la société par un clic de souris. » [27]

Capital humain et gestion des connaissances

L’ensemble des discours analysés peut se résumer à un syllogisme qui est le suivant. (1) Les technologies de l’information et des communications, en rendant l’accès au savoir plus performant, sont un facteur de croissance et de compétitivité. (2) Or, la croissance permet la création d’emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité. (3) Par conséquent, et pour que cela profite à tous, il faut que les systèmes d’éducation et de formation concourent activement à doter les individus en compétences nécessaires pour s’adapter aux nouvelles exigences du marché du travail et, par là, à assurer leur « employabilité ».

Comme l’a montré Christian Laval, la connaissance a été considérée depuis longtemps comme un facteur de production au même titre que le travail et le capital, et il n’y a donc rien de vraiment nouveau à souligner son importance dans la création des richesses. [28] De plus, si l’on s’en tient à une vision strictement utilitariste du savoir, il n’y a aucune contradiction manifeste entre sa mobilisation pour la production et le projet moderne d’un savoir libérateur pour tous fondé sur l’usage critique de la raison, puisque « l’utilitarisme qui caractérise “l’esprit du capitalisme” n’est pas contre le savoir en général, ni même contre le savoir pour le plus grand nombre, il regarde le savoir comme un outil au service de l’efficacité du travail. [29] » Celui-ci gagne par conséquent à être diffusé le plus largement possible afin de maximiser la productivité. En revanche, une contradiction est perceptible dès lors que le capital économique se trouve subordonné (en théorie) à la part immatérielle du facteur de production, c’est-à-dire au « capital humain », version néolibérale de la force de travail dont la part physique apparaît comme déniée. Le think tank helvétique Avenir Suisse nous en livre une description particulièrement instructive et qui nous offre par là même la définition qui nous manquait du concept de « société du savoir » : « On peut parler de la société du savoir dès le moment où la part du capital intangible (comme le savoir des employés) dépasse celle du capital tangible (comme les équipements) dans le stock réel du capital. [30] ». Or une telle proposition ne peut relever que de l’idéologie dans la mesure où il est rigoureusement impossible de comparer ses deux termes, le premier tenant du qualitatif et le second du quantitatif. Ce à quoi l’on assiste par conséquent ici, c’est à une prétention totalitaire à définir non seulement la société, mais l’individu tout entier jusque dans ce qu’il a de plus intime, c’est-à-dire dans ce qu’il apprend et ce qu’il doit savoir, en fonction de son utilité pour l’entreprise.

Cette vision du savoir comme facteur décisif de production a été développée progressivement dans le cadre de la théorie du knowledge management (gestion des connaissances), apparues dans la littérature managériale dans le sillage des théories de l’information, avec un accent tout particulier placé sur le contexte d’apprentissage. Cette théorie cherche à conceptualiser les moyens d’une optimisation de la circulation horizontale des connaissances au sein des organisations, et est étroitement liée à la promotion de la performance des entreprises, son objectif étant de favoriser la mise à jour permanente des savoirs dans un soucis de compétitivité centré autour de cette ressource considérée désormais comme fondamentale pour le succès commercial [31]. A peine intériorisé, le savoir apparaît comme immédiatement obsolète et nécessite une urgente mise à jour. Dans cette perspective, un avantage comparatif en termes de compétitivité pour une entreprise, conçue comme une « organisation apprenante », pourra être acquis dès lors qu’elle a su capitaliser le savoir accumulé par ses composantes humaines, constituant de la sorte un réservoir des « meilleures pratiques » (best practices) qu’il s’agira de faire circuler dans toute l’organisation par un processus constant de diffusion et d’innovation (innofusion). On comprend dès lors que le développement du e-learning et de la « formation tout au long de la vie » pourraient permettre, dans cette logique, d’accélérer considérablement ce processus. L’origine de l’offre actuelle, commerciale et institutionnelle, de savoir en ligne, de même que l’insistance politique sur la nécessité de se former en permanence et les moyens mis en œuvre à cette fin [32], doivent en effet être situées dans cette phase d’élaboration d’une nouvelle manière de concevoir la diffusion du savoir au sein même des entreprises, pour leur propre profit et leur propre compétitivité. Armand Mattelard voit dans cette tendance une véritable « réorganisation managériale du monde » [33] sur le modèle de l’entreprise exerçant « la pression sur le salarié soumis à l’épreuve par un projet managérial qu’il doit mener à bien [34] ». Dans cette perspective, non seulement chaque collectivité territoriale (l’Europe face aux Etats-Unis et au Japon), mais également chaque individu (l’employé face à son collègue) se voit adresser l’injonction d’être compétitif pour assurer au bout du compte la survie de l’organisation capitaliste qui à son tour en fait un enjeu de survie pour la société.

De cette représentation de la société calquée sur le modèle de l’entreprise, découle ainsi la vision d’un individu tout entier défini par son utilité pour l’entreprise et, in fine, par sa performance. La compétitivité des entreprises passe donc par la compétitivité des individus qui doivent désormais se former en conséquence. A ce sujet, Jean-Luc de Meulemeester, analysant la contribution des théories économiques du capital humain à la définition des politiques éducatives, relève que ces dernières, loin d’adopter pour objectif une plus grande égalité des citoyens, doivent selon une telle logique s’appuyer sur le maintien d’une inégalité « nécessaire pour que des individus consentent à des investissements en formation ; elle apparaît alors logiquement comme une condition de la croissance [35] ». On voit ainsi comment une idéologie économiste et une utopie technologiste convergent pour donner une cohérence de fait aux objectifs de croissance économique et de formation poursuivis par les politiques publiques sous la pression commerciale.

De même, la littérature managériale et la science économique néo-classique livrent une vision cohérente d’une éducation où il s’agit de « prendre en compte de nouveaux modes d’organisation et de management au sein des établissements éducatifs et de formation [36] ». Comme le relève entre autres Sandrine Garcia, le e-learning doit être compris comme un moyen pour les politiques publiques de se délester sur le privé d’une partie de leurs charges éducatives tout en y voyant un moyen de répondre aux défis qui leurs sont posés depuis plusieurs décennies en termes d’égalité d’accès à l’éducation [37]. Cela permet en outre de mieux comprendre l’enthousiasme avec lequel les discours de la Commission ont été repris par les gouvernements nationaux, dans la mesure où les politiques éducatives demeurent en principe de la compétence des Etats membres. Tout porte à penser, dès lors, que le e‑learning et la formation continue ainsi conçus sont d’abord des outils commerciaux et que les politiques publiques s’y sont engouffrées avec un optimisme qui relève davantage de l’idéologie néolibérale que d’une véritable volonté de fournir des réponses socialement et démocratiquement adéquates aux enjeux de la massification scolaire.

Cependant, un certain doute quant aux effets réels du volontarisme de Lisbonne semble parfois atteindre jusqu’aux promoteurs mêmes de la « société de la connaissance », mais rien ne serait plus inexact que d’y voir la preuve d’une propension à l’autocritique. Dans un rapport intermédiaire établi en novembre 2003, la Commission européenne peut ainsi déplorer que « les réformes entreprises ne sont pas à la hauteur des enjeux et leur rythme actuel ne permettra pas à l’Union d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. [...] En particulier, la participation des Européens à l’éducation et à la formation tout au long de la vie reste faible et l’échec scolaire et l’exclusion sociale, aux coûts individuel, social et économique élevés, demeurent trop importants. Il n’y a en outre aucun signe d’une augmentation substantielle des investissements totaux (publics et privés) dans les ressources humaines. [38] » Ce constat n’est de nature à étonner que ceux qui investissent une croyance à toute épreuve dans la « formation continue » sans se soucier de son contenu, qui placent leur foi dans la « responsabilité sociale des entreprises » dans la perspective d’un épanouissement de leurs « ressources humaines », qui estiment que la promotion tous azimuts de l’« employabilité » vaut mieux qu’une réflexion de fond sur la qualité du travail, et qui demeurent persuadés que la célébration rituelle de la « concurrence » et de la « compétitivité » peut tenir lieu de programme politique pour favoriser une « société cohésive ». La Commission, ancrée dans ses certitudes, se contente pour sa part d’en appeler à « l’urgence des réformes pour réussir la stratégie de Lisbonne ». Il faut dire que le pouvoir exécutif de l’Union sait garder les pieds sur terre : « La montée du sentiment d’insécurité est une donnée majeure de cette fin de siècle. [...] Face à cette crise, une meilleure information, indispensable, ne suffit plus. C’est par la diffusion de la connaissance que ce climat irrationnel disparaîtra. [39] » En fin de compte, c’est toujours la raison qui gagnera, et c’est donc tout logiquement sur cette dernière qu’il faut agir.

Une société dématérialisée

Ces considérations nous ramènent à la seconde image qui ouvrait ce texte. On y lisait « eLearning empowers the learner in every situation ». C’est là une illustration exemplaire de cette conception de l’apprentissage entendu comme un processus de cognition située qui ne doit sa pertinence qu’au contexte dans lequel il s’effectue, ce contexte étant ici avant tout l’entreprise. Il n’est pas plus surprenant d’y retrouver le concept d’empowerment, intraduisible en français, avatar postmoderne et dépolitisé du concept d’émancipation, censé pourtant ouvrir la voie vers le sujet autonome. L’un des tours de force de ces nouveaux penseurs est en effet de jouer très habilement sur la notion d’autonomie individuelle, en faisant passer leur vision de la société comme celle d’une société de la connaissance centrée sur les individus et leurs besoins personnels, alors que ces besoins sont eux-mêmes le décalque sur chaque individu des attentes des entreprises exprimées en termes de compétitivité et de survie dans un marché concurrentiel. Dans une telle représentation du monde, tout se retrouve ainsi comme dématérialisé, jusqu’aux rapports d’exploitation qui génèrent la pauvreté, celle-ci s’étant transformée « fracture numérique ». Il n’est pas jusqu’au concept marxien de l’aliénation qui ne soit revisité par ces nouveaux penseurs : « Ceux qui ne prennent pas part au processus d’apprentissage tout au long de la vie ne seront pas seulement limités dans les tâches qu’ils pourront effectuer, mais aussi, en fin de compte, se trouveront aliénés par l’environnement de travail. [40] », offrant un exemple paradigmatique de ce que Luc Boltanski et Ève Chiapello ont analysé comme étant une tentative de récupération par le capitalisme des mouvements de contestation de gauche. [41] Une telle entreprise de récupération, masquée sous les apparences d’un nouveau progressisme, séduit et recrute largement parmi les experts chargés de rédiger les rapports et de mettre en œuvre les initiatives de l’Union européenne en matière d’éducation et de formation.

Décréter qu’une société se meurt et donne naissance à une autre est avant tout un enjeu idéologique, tel que l’a été le passage de la société « traditionnelle » à la société « moderne ». Malgré l’effet du temps, ce passage reste aujourd’hui soumis à la divergence des interprétations socio-historiques comme des points de vue idéologiques. [42] La course au savoir, censée être la condition de survie dans cette nouvelle « société fondée sur la connaissance », ne saurait dès lors occulter l’enjeu des luttes actuelles et à venir, qui ne réside pas seulement dans l’accumulation du savoir, mais dans la définition même de ce qui constitue un savoir légitime. Or, c’est à une telle prétention à la redéfinition de la « bonne » connaissance que l’on assiste à travers la re-hiérarchisation des filières d’enseignement et des domaines de recherche en fonction d’un savoir utile à l’économie. De par le capital culturel ainsi redéfini, et de par le surplus de légitimité qu’il est susceptible de procurer aux détenteurs actuels du capital économique, ceux-ci sont à même de trouver dans ces stratégies « modernisatrices » le moyen d’asseoir plus efficacement leur domination sur la société dans son ensemble, dans la mesure où la définition des contenus de recherche et d’enseignement leur échappaient jusque là en bonne partie du fait de l’autonomie relative du champ de production du savoir. Le principal danger des restructurations en cours dans les politiques européennes de la recherche, de l’éducation et de la formation, qui tendent à sacrifier la raison critique sur l’autel du profit et de l’utilitarisme, tient dès lors à ce que l’ignorance n’est jamais aussi efficace que lorsqu’elle se transmet comme un savoir.

Christian Schiess